【2026年最新版】海外SEO対策の特徴とは?日本SEOとの違いやコンテンツ制作のポイントを徹底解説

GEO(生成エンジン最適化)とは?具体的な対策と押さえたい5つのポイント

検索の世界が、静かに大きく変わり始めています。

AIが回答を生成する「AI Overview」や「ChatGPT Search」のような仕組みが登場し、ユーザーは「調べる」から「答えをもらう」へと行動をシフトしています。

この変化に対応するための新たな考え方が「GEO(生成エンジン最適化)」です。

SEOの延長線上にある概念ではあるものの、GEOは今後の検索対策を考えるうえで無視できない要素になりつつあります。

この記事では、GEOの概要と今から取り組むべき実践ポイントを整理して紹介します。

- 1. GEOとは?

- 2. GEOとSEOの違い

- 3. GEOに取り組むべき理由

- 3.1. 生成AIの進化と発展

- 3.2. 検索流入の減少

- 3.3. コンバージョンの向上

- 4. GEO対策で押さえたい5つのポイント

- 4.1. E-E-A-Tの強化

- 4.2. 独自性の高い一次情報のコンテンツ

- 4.2.1. 代表的な取り組み事例

- 4.3. サイテーションの獲得

- 4.3.1. サイテーションを獲得するための施策例

- 4.4. ユーザーの質問・回答を意識したコンテンツ

- 4.5. 構造化データの活用

- 4.5.1. 代表的な施策

- 5. 海外向けGEO対策のポイント

- 5.1. 国ごとに生成AI検索のニーズが異なる

- 5.2. 言語別最適化の重要性

- 6. GEO対策の注意点

- 6.1. GEOはSEOの代わりにはならない

- 6.2. AIによる引用はブラックボックス

- 6.3. 情報更新を怠るリスクを認識する

- 7. GEOはSEOの未来形。だからこそ今から準備を

GEOとは?

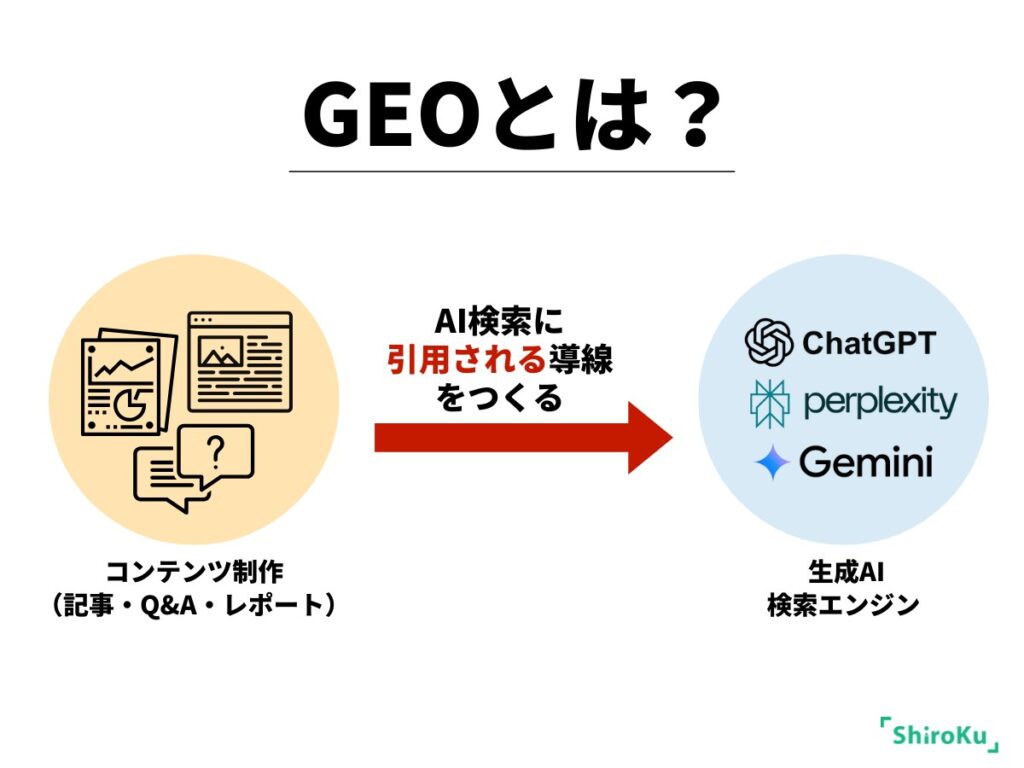

GEO(Generative Engine Optimization)とは、「ChatGPT」「Gemini」「Perplexity」などの生成AI検索エンジンで、自社コンテンツが回答結果として引用・参照されるように最適化する施策を指します。

これまでのSEO(Search Engine Optimization)が検索結果ページで上位表示を目指す施策だったのに対し、GEOはAIが生成する回答の中で引用・表示されることを目的としています。

生成AIは、すでに公開されているWeb情報を学習・要約して回答を作るため、「生成される情報全体に対する最適化」がGEOの本質といえます。

つまり、AIが引用したくなるような信頼性・独自性・構造化を持ったコンテンツを整えることが重要です。

AIO(AI Overview)とは何が違うの?

最近よく耳にする「AIO(AI Overview)」とは、Googleのキーワード検索結果に表示される生成AI検索機能の名称です。AIOはGEOと混同されがちですが、GEOは生成AI検索のより広い概念であり、AIOを含む複数のAI検索エンジン全体への最適化を指します。海外では「AIO(AI Optimization)」という呼称はほとんど使わていません。

GEOとSEOの違い

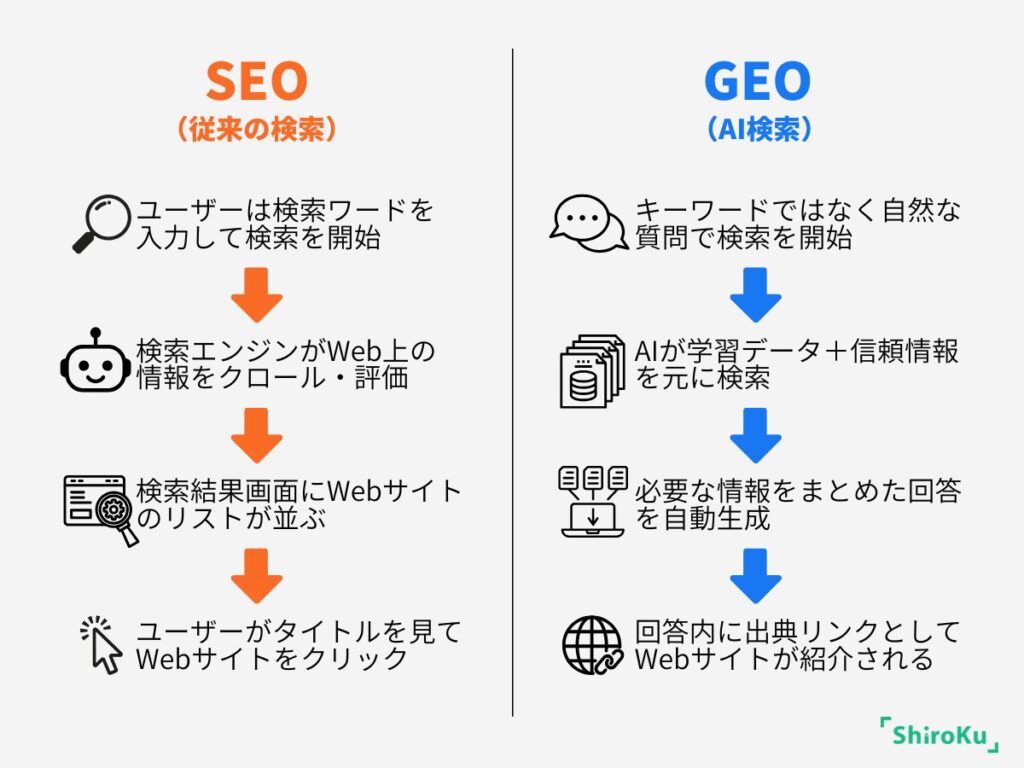

GEOとSEOはどちらも検索結果への最適化を目指す取り組みですが、評価の仕組みや対象が大きく異なります。

従来のSEOでは、クローラーがページを評価し、検索結果ページにタイトル・スニペットとして一覧を表示します。

GEOでは、AIが複数の情報源を要約・再構成し、回答文の中でリンクや言及を行う仕組みが中心になります。つまり、評価者が「検索アルゴリズム」から「生成AIモデル」へ変わった点が最も大きな違いです。

また、SEOでは「クリック率」「被リンク」「内部構造」などが重要指標とされる一方、GEOでは信頼性(E-E-A-T)や一次情報性、構造化データなど、「AIに理解されやすいコンテンツ設計」がより重視されます。

海外のSEO情報に関しては、下記の記事でも詳しく解説しています。

GEOに取り組むべき理由

生成AI検索の進化スピードは凄まじく、将来的にGEOの重要度は確実に上がることが予想されています。

Googleの「AI Overview」や「ChatGPT Search」など新しい検索サービスも急速に浸透しており、従来のSEOだけでは流入を維持できない時代が近づいています。

ここでは、なぜGEOが今後のマーケティングに必須なのか、具体的な理由を3つ解説します。

生成AIの進化と発展

Ahrefsの分析によると、ChatGPTやPerplexityなどAIツールを経由したWebトラフィックは、わずか1年で約10倍に増加しているデータがあります。

また、アメリカの調査会社 Grand View Research の調査レポートでは、AI市場の規模は2024年時点で約168億ドルに達し、2030年には約1,093億ドルへ拡大する見通しです。2025年から2030年の年平均成長率(CAGR)は約37.6%と高水準で、生成AI技術の急速な普及を示しています。

こうしたデータからも、検索体験の主軸が「キーワード」中心から「対話型・生成AI」へと確実に移りつつあることがわかります。

AI検索に最適化されたコンテンツを整備することで、検索エンジン上の露出だけでなく、生成AIからの引用を通じて新たなユーザーとの接点を築くことができます。

参照

Ahrefs|AIトラフィックが増加している理由

Generative AI Market (2025 - 2030)|Grand View Research

検索流入の減少

Googleの「AI Overview」や「Bing Copilot」など、AIによる要約回答機能が普及したことで、検索結果ページ上で情報取得が完結するゼロクリック検索が増えています。

Ahrefsが30万件以上のキーワードを分析した調査では、AI Overviewが表示される検索結果では、上位表示であってもクリック率が平均34.5%低下したことが確認されており、従来のSEO戦略だけでは流入を維持しにくい状況になっています。

一方でGoogle公式ブログの記事では、「検索トラフィック全体は減少していない」と反論しており、むしろクエリ数の増加やクリックの質の向上が確認されたとの意見もあります。

いずれにせよ、検索数そのものは維持されていても、“クリックを伴わない情報取得”が増えているという構造的変化が起きている可能性があります。

参照

Ahrefs|ジェネレーティブエンジン最適化 (GEO):AI 時代の成長戦略と指標

Google公式ブログ|AI Search driving more queries, higher quality clicks

コンバージョンの向上

生成AI検索を通じてサイトに訪れるユーザーは、単なる情報収集ではなく、より具体的な課題解決や購入判断を目的としている傾向があります。

実際に複数の分析データで「AI検索経由のリードは、従来の検索経由よりも成約率が高い傾向がある」との見解があり、AI検索経由の流入はまだ少ないものの、登録や問い合わせなどのコンバージョン率は平均より高い水準である可能性が高いです。

質問型・対話型の生成AI検索では、ユーザーの意図が明確になりやすく、課題意識が高い状態でコンテンツを探すのが大きな要因と考えられます。

生成AI検索から流入するユーザーはまだ少ないですが、GEOに取り組むことで購買や相談につながる質の高いユーザー層を着実に呼び込める可能性があるでしょう。

GEO対策で押さえたい5つのポイント

GEOはまだ発展途上であり、不明点も多く、進化のスピードも非常に速い分野です。

そのため、SEOのようにテクニック化された明確な手法はまだ存在しません。

だからこそ、ユーザーファーストのコンテンツ制作を地道に続けることが最も有効です。

ここからは、現段階でGEO対策として押さえておきたい5つのポイントを紹介します。

E-E-A-Tの強化

GEOにおいても、「E-E-A-T(Experience・Expertise・Authoritativeness・Trustworthiness)」は重要な要素のひとつです。

これはGoogleが公式的に明示している品質評価ガイドラインであり、AIが参照する情報の信頼性にも深く関わっています。

特にAIが生成する回答では、出典や引用先が明示されるケースが多く、情報源の明確さが従来以上に重視されています。

一次情報や公的データをもとに記事を作成し、引用元には正式なリンクを必ず付けることで、生成AIから信頼できる情報源として認識されやすくなるでしょう。

また、AIは古いデータや更新の止まった情報を優先的に除外する傾向があり、古い記事は評価が下がるリスクがあります。コンテンツを定期的に見直し、事実確認やリンクの有効性を保つことも意識しましょう。

E-E-A-Tを強化することは、SEOとGEOの両面で土台を固めることに繋がります。裏ワザは存在しないので、これまで通り地道に施策を積み上げることが大切です。

独自性の高い一次情報のコンテンツ

独自性の高い一次情報をもとにしたコンテンツは、GEOにおいても非常に有効です。

AIは信頼できる情報源からのデータを優先的に引用する傾向があるため、オリジナリティがあり、かつ裏付けの取れた情報を発信することが重要になります。

同じテーマを扱う記事でも、自社で調査したデータや実際の体験・事例を含むコンテンツは、単なるまとめ記事よりも圧倒的に評価されやすいです。

代表的な取り組み事例

- 自社でアンケートを実施する

- 取材やインタビューを行う

- 現地を訪れて写真や動画を撮影して編集

- 実際に現場で検証したデータを公開

コピーコンテンツや他社の情報をなぞっただけの記事は、AIにもユーザーにも選ばれにくく、検索結果の中に埋もれてしまいます。

一次情報を積極的に取り入れたオリジナルコンテンツこそ、GEO時代に長く評価される資産になります。

サイテーションの獲得

SEOと同様に、GEOでも「どれだけ他者から信頼(引用)されているか」は、評価に大きく影響します。

ここで重要になるのが、サイテーションです。

サイテーションとは

特定のWebサイトやブランド名、企業名などが他の媒体や記事で言及・引用されること。リンクの有無にかかわらず、外部で名前が取り上げられること自体が“信頼の証”として扱われ、コンテンツを評価する際にも影響を与えると考えられています。

GEOでは、AIが学習・参照する情報源としてWeb上の発言や引用を広く取り込むため、ブランド認知度や他者からの言及はSEO以上に重要な要素です。

信頼性の高いメディアや専門サイトからの被リンク、自然な形での引用が多いほど、AIにとって“参照しやすいコンテンツ”になります。

サイテーションを獲得するための施策例

- 業界専門メディアやニュースサイトへの寄稿・インタビュー掲載

- 調査レポートやデータ記事など、他社が引用しやすい一次情報の公開

- SNSやプレスリリースを活用したブランド露出の継続発信

- 共著・共同研究などを通じた他企業・団体との連携コンテンツの発信

- 自社サイト内で第三者の専門家コメントや実名事例を掲載し、相互引用の関係を構築

サイテーションは一朝一夕で増やせるものではありませんが、「信頼され、引用される存在になること」こそがGEOの核心です。

単なる被リンク獲得ではなく、業界内外からの“自然な認知と引用”を積み上げていく姿勢が、AI検索時代における長期的な評価につながります。

ユーザーの質問・回答を意識したコンテンツ

GEOでは、ユーザーの「質問」に先回りして答えるコンテンツが特に有効です。

GoogleのAI Overviewでは、質問と回答がセットになっている記事が上位に表示されやすい傾向があり、Q&A構成のコンテンツはAIに引用されやすい形式といえます。

ユーザーが抱えている疑問を予測し、記事内で自然に答えを提示することが大切です。たとえば以下のような工夫が効果的です。

- 「〇〇とは?」といった基本的な疑問に答える見出し構成を取り入れる

- Q&A形式で、読者の質問に答えるセクションを設ける

- テーマに関連する質問をいくつかまとめ、網羅的に解説する

- 回答部分には具体例や数値など“根拠となる情報”を添える

こうした質問・回答形式は、AIの生成プロセスと構造的に相性が良く、記事冒頭やスニペットとして引用されやすいと考えられます。

ユーザーの検索意図を的確に予測し、会話的な流れで回答を用意することで、AIにも人にも伝わる“構造化された理解しやすい記事”を実現できます。

参照

LANY LLMO Lab|AIフレンドリーなリライト施策検証 - AI Overviewsの引用成功率は32%、引用記事の81%で順位も改善したロジックを解説

構造化データの活用

構造化データとは、行や列などの属性を整理し、コンテンツの構造を明確に示すデータ形式を指します。

Googleをはじめとする検索エンジンや生成AIは、構造化データを参照して情報の関係性を理解しているため、正しくマークアップされたページはAIにとって読み取りやすい状態になります。

GEOにおいても、構造化データを意識した設計はコンテンツ理解を助ける重要な要素です。

代表的な施策

- HTML見出し階層を適切に設計する

- 論理的な情報配置と流れを整える

- 重要な要点は冒頭で要約する

- 数値やデータを表形式で提示する

こうした工夫により、AIがコンテンツの意味を正確に把握しやすくなり、検索・生成結果の引用率向上にもつながります。

一方で、「構造化データはAIの理解に直接影響しない」という見解もあり、過度な最適化を行う必要性については今なお議論されています。

いずれにせよ、整理された構造と読みやすい設計は、SEO・GEOの両面でプラスに働くことは間違いありません。

ユーザーにとって理解しやすく、視覚的にも読みやすいコンテンツを意識しましょう。

海外向けGEO対策のポイント

GEOはまだ発展途上の領域ですが、今後は海外SEOにも大きな影響を及ぼす可能性があります。

ここでは、海外市場を対象にGEOに取り組む際に押さえたいポイントを解説します。

国ごとに生成AI検索のニーズが異なる

海外では、国や地域によって使用される生成AI検索エンジンの種類や利用目的が異なります。

たとえば、アメリカではGoogleの「Gemini」やBingの「Copilot」などが主流で、日常的な検索にも活用が進んでいます。

ヨーロッパでは「Perplexity AI」のような対話型検索エンジンが注目されており、アジア圏では「ChatGPT Search」や、中国の大手検索エンジン百度(Baidu)が開発する「Ernie Bot(文心一言)」など、各国のニーズに合わせたAIが普及しています。

地域ごとに主流のAI検索の特性や参照アルゴリズムが異なるため、どのAIがどの情報をどのように参照しているのかを国ごとに把握することが欠かせません。

海外GEOを考える際は、単に英語化するのではなく、ターゲット国のAI検索の使用傾向や情報需要を理解したうえで構成を最適化することが重要です。

それぞれの国のAI利用環境と検索行動に合わせて戦略を調整することが、グローバルで成果を上げるための鍵となります。

言語別最適化の重要性

海外GEOで特に重要なのが、多言語での最適化です。

英語圏では引用対象となる記事が圧倒的に多く、非英語圏の情報はAIに拾われにくい傾向があります。

実際、XFunnelの調査によると、AI検索エンジンが参照する引用のうち約66%がグローバル(主に米国ベース)の .com ドメインから発信されており、ローカルなccTLD(国別ドメイン)はわずか18.3%にとどまっています(出典:XFunnel)。

これは、生成AIの学習データが英語圏を中心に構築されていることに加え、英語コンテンツは構造化・更新頻度・被引用数の面でも優位にあるためと考えられます。

一方で、非英語圏の情報がまったく拾われないわけではありません。

各国のAI検索は徐々にローカルデータを取り込み始めており、主要市場(中国語・スペイン語・フランス語など)の言語で情報を発信することで、生成AIに引用される可能性を高められると考えられます。

多言語での最適化は、英語圏依存の現状を補完し、海外GEO全体の精度を底上げするうえで欠かせない施策といえるでしょう。

実装レベルでは、hreflangタグを適切に設定し、各国語ページを正確に紐づけることが基本です。また、単純な翻訳ではなく「ローカライズ」を意識し、文化的背景や検索行動の違いを反映させることが重要です。

AI検索の仕組み上、多言語展開されたサイトは“グローバルな信頼性”を持つ情報源として評価されやすい側面もあります。

海外SEOと同様に、GEOでも「どの言語圏で、どのように理解されたいか」を設計することが、長期的な露出強化につながります。

ホームページを多言語化する方法は?制作の手順やメリットを解説

GEO対策の注意点

GEOは今後の検索対策において欠かせない要素ですが、現時点では仕組みが完全に解明されているわけではありません。

ここからは、現状のGEO対策で特に注意すべき3つのポイントを解説します。

GEOはSEOの代わりにはならない

GEOが注目される今でも、根本的に重要なのは「SEOの基本」に忠実であることです。

GEOはSEOを置き換えるものではなく、あくまで補完・拡張の位置づけにあり、実際これまで紹介してきた多くのGEO対策もE-E-A-Tの強化や構造化データの整備など、SEOの延長線上にあるものばかりです。

Googleのダニー・サリヴァン(Danny Sullivan)氏も、AI時代になっても「良いSEOは良いGEO」であり、本質は人のための良質なコンテンツを用意することだと強調しています。

AIに“拾われやすい”形式を意識することは大切ですが、過度に最適化を狙うとユーザー体験を損ねる危険性もあります。

結局のところ、ユーザーの課題を解決し、信頼される情報を提供し続けることこそが、SEOとGEOの両面で最も効果的なアプローチと言えるでしょう。

参照:海外SEO情報ブログ|「良いSEOは良いGEO」、Google ダニー・サリヴァンが語るAI時代の検索で大切なこと)

AIによる引用はブラックボックス

生成AIがどのような基準で情報を引用・参照しているのか、そのロジックは公開されていません。

AI検索で紹介されるコンテンツはアルゴリズムによって選定されますが、「どんな記事が引用されやすいのか」については誰も正確には把握できないのが現状です。

これは従来のSEOにおける検索順位決定ロジックと同様で、明確な攻略法が存在しない領域といえるでしょう。

さらに、AIのモデルは頻繁に更新され、引用ロジックも予告なく変化します。短期的な“裏ワザ”や小手先の最適化に頼っても、すぐに無効化されてしまう可能性が高いです。

また、仮にAIに引用されたとしても、情報系クエリ(例:「○○とは」「○○定義」など)のように、クリック率が極めて低いケースも少なくありません。

GEOは焦って取り組むテーマではなく、長期的な視点で向き合うべき領域です。

生成AI検索の最適化に過剰に依存せず、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを地道に積み上げることが、結果的にAIにも選ばれる近道といえるでしょう。

情報更新を怠るリスクを認識する

GEOでは、情報の鮮度がこれまで以上に重要視されます。

更新されない記事は、AIに参照されなくなるだけでなく、古い内容をもとに誤った要約が生成されるリスクもあります。

特に生成AIは最新データを優先して学習・出力する傾向があるため、更新が止まったページは評価が下がりやすいと考えられます。

そのため、SEOとGEOの両面を意識するなら、定期的な記事のリライトやリンクの見直しが欠かせません。

検索エンジンとAIのどちらからも信頼され続ける情報源であるために、継続的なメンテナンスを前提とした運用体制を整えることが重要です。

GEOはSEOの未来形。だからこそ今から準備を

GEOは今後の検索環境を大きく変える可能性を秘めていますが、現時点では仕組みがまだ不透明で、明確な正解は存在しないのが実情です。

そのため、小手先のGEO対策ではなく、ユーザーにとって価値のある良質なコンテンツを作り続けることが重要です。

一方、生成AI検索の台頭によって、従来の情報系クエリ中心の戦略は効率が下がりつつあります。

今後はより深い課題解決や比較・検討など、ユーザーの行動に近い検索体験を意識したコンテンツ設計が重要になるでしょう。

今からGEOを意識したコンテンツ運用を少しずつ始めておくことが、未来の成功を掴む第一歩になります。

海外SEO対策の相談ならShiroKuへ

ShiroKu株式会社では、海外SEO対策や多言語コンテンツ制作、インバウンド集客など、海外向けマーケティングサービスを手掛けています。

経験豊富なネイティブスタッフが多数在籍し、海外の知見を活かして戦略設計からサイト制作、集客、分析、改善まで一貫体制で集客をサポートいたします。

自社サイトやサービスの海外展開を考えている方は、ぜひShiroKuにご相談ください。

執筆者

八十島 匠(やそじま たくみ)

フリーランスライターとして5年ほど活動したのち、独学でWebマーケティングを学び、大手観光メディアを運営する会社のディレクターに抜擢。旅行・観光系ジャンルを中心に、美容・インテリア・グルメ・ファッション・人材・テクノロジーなど、さまざまなメディアの立ち上げに従事。SNS運用や縦型動画をはじめとした最新マーケティング・海外SEO戦略にも幅広い知見を持つ。

監修者

李美玲(リ・メイリン)

台湾でWeb制作会社やデジタル広告代理店を渡り歩き、Webキャンペーンの企画、ディレクション、コピーライティング、広報など多岐にわたる経験を積んだのち、2017年に来日。ネイティブ視点に基づいたマーケティング企画の立案やコンテンツ制作を得意とし、中小企業のサイト構築・集客から大手企業のインバウンドメディア立ち上げプロジェクトにも参画。台湾・香港の最新マーケティングにも精通しており、多岐にわたるニーズにお応えします。